Les Juifs d'Algérie

De la dhimma à la citoyenneté française

« Une généalogie judéo franco maghrébine n’éclaire pas tout… Mais être franco-maghrébin, l’être comme moi ce n’est pas… un surcroît ou une richesse d’identités, d’attributs ou de noms. Cela trahirait plutôt, d’abord, un trouble de l’identité »

J.Derrida

« Les Juifs d'Algérie : de la dhimma à la citoyenneté française. »

Article de Joëlle Allouche Benayoun

Index de l'article

(cliquez sur les flèches pour lire les paragraphes)

- Les Juifs d'Algérie

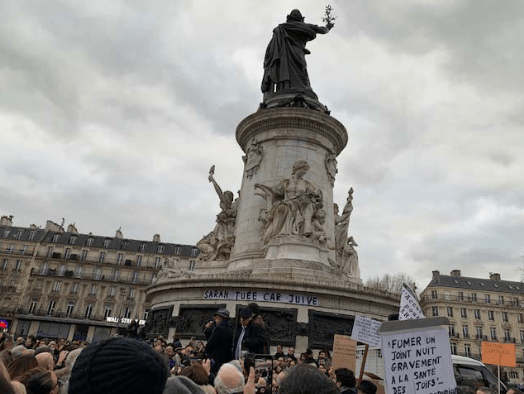

28 Juin 1830 : les premiers Juifs rencontrés par l’armée française qui débarque près d’Alger « fuient apeurés » à son approche : les soldats français prennent les juifs pour des ennemis et tirent : 20 morts à la Bouzareah.

Juillet 1962 : plus de 90% des Français d’Algérie de confession juive quittent définitivement l’Algérie pour la France.

Pour la première fois dans l'histoire juive, des Juifs ont quitté massivement un pays[1], non pas parce qu'ils y étaient persécutés en tant que tels, mais parce qu'ils étaient citoyens, de nationalité française, et qu'ils considéraient leur destin lié à celui de tous les Français qui quittaient l'Algérie pour rejoindre la France, leur mère patrie...

Deux dates, 1830 et 1870 marquent les bornes de la transformation des Juifs d’Algérie, sur place d'abord où ils passent du statut de dhimmi (sujets protégés) à celui de citoyen français, une date marque la rupture avec le sol natal : 1962.

Entre ces dates, les Juifs d’Algérie ont progressivement refoulé leur identité culturelle berbéro-arabe, identité d’homme humilié et infériorisé, pour adopter l’identité française, symbole de celle d’homme libre et libéré qui coexistera avec leur identité religieuse, de plus en plus cantonnée à la sphère privée.

Aujourd’hui en France, la mémoire de ceux qui parlent fait revivre leurs identités plurielles : citoyens français, ils revendiquent leur judéité, inscrite dans la sphère séfarade, imprégnée de culture berbéro-arabe (qui leur fait aimer et perpétuer en France la cuisine, la musique, les danses de leur pays natal), et partagent avec les pieds-noirs leur émotions pour l’Algérie idéalisée du passé.

La transformation de plus en plus souhaitée et revendiquée des juifs indigènes en citoyens français sera l’aboutissement d’un processus qui débuta dès la conquête de 1830, et le résultat d’enjeux multiples : politiques, juridiques, idéologiques, de la part du colonisateur, mais aussi de la part des élites juives de France (à travers de grands bourgeois philanthropes comme Crémieux, ou le Consistoire de France) et d’Algérie.

La constitution et l’intériorisation forte de l’identité française chez les Juifs d’Algérie furent possibles grâce à deux Institutions qui donnèrent ses assises à la République : l’Armée (à partir de 1875, où les Juifs font leur service militaire comme tout citoyen mâle français, mais la milice, équivalent de la Garde nationale en France, dès 1865), et l’École. Toutefois ces institutions n’ont pleinement atteint leurs objectifs que parce qu’elles furent efficacement relayées par des rabbins, pour la plupart venus de France dès la première décennie de la conquête[2], par les consistoires mis en place dès 1847[3] et par le milieu familial.

Spectateurs pour certains fatalistes[4] de leur devenir, objets de multiples enquêtes de la part des gouvernements, recensés, enregistrés obligatoirement à l’état civil[5], dotés de consistoires sur le modèle français, les Juifs d’Algérie, progressivement sécularisés par l’école française, où vont filles et garçons, et par l’armée, en contact avec la société française, vont rapidement être des acteurs conscients de leur propre acculturation.

- Aspects historiques

Aspects historiques

Les origines des communautés juives en Afrique du Nord remontent à la plus haute antiquité, probablement dès l’époque de la fondation de Carthage, au VIIIe siècle avant J.-C.. Des Juifs vivaient là certainement déjà deux siècles avant notre ère. Des Judéens s’installèrent au Maghreb, chassés par les Ptolémées, puis par les Romains après la destruction du Temple (70 ap. J.-C.). A l’époque romaine, les Juifs du Maghreb convertissent des tribus berbères : la plus célèbre d'entre elles, celle des Djeraoua[6] avec leur reine, la Kahena, opposa dans les Aurès selon le récit d’Ibn Khaldoun, une vive et ultime résistance à la conquête arabe de l’Afrique du Nord. Véritable héroïne africaine, objet de multiples légendes, la Déborah berbère ne nous est connue, nous dit Charles-André Jullien, que par « ce nom, son prestige et sa farouche résistance à l’envahisseur, nourrie semble-t-il de patriotisme berbère et de foi hébraïque »[7]. Légende ou réalité, la Kahena[8] nourrit l’imaginaire des Juifs du Maghreb.

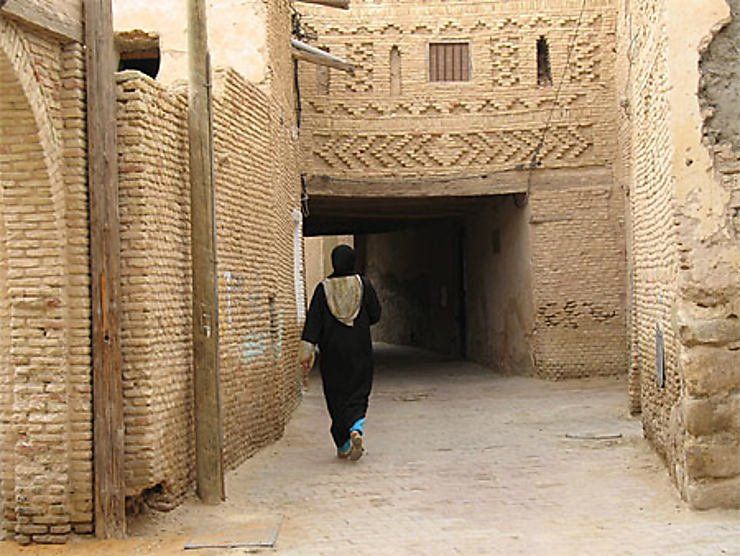

Populations d'origine judéenne, puis berbère, avant d’ absorber au XIIIe puis au XVe siècle une partie des Juifs expulsés de France[9], puis d'Espagne, ces communautés juives, depuis que les Arabes et l’islam ont conquis le Maghreb au VIIe siècle, vivent sous le statut discriminatoire de dhimmi[10], c’est-à-dire « protégées » ou plus exactement tolérées par le pouvoir, à condition que tout marque leur infériorité par rapport aux musulmans: ce sont « des sujets de seconde zone, puisque le statut du dhimmi était à la fois un statut de protection sans comparaison avec celui à la même époque des minorités religieuses de l’Europe chrétienne et un statut inégalitaire. »[11] Les périodes de tolérance alternent avec les périodes de persécution, et le seul côté « protecteur » de leur statut résidait dans le fait qu’ils étaient soumis à leurs juridictions propres pour toutes les affaires relevant de leur seule communauté.

Lorsque l’armée française débarque près d’Alger le 14 juin 1830, les Juifs seraient entre 15 et 16.000 (sur 2 millions de musulmans)[12] implantés surtout dans 4 villes : Alger, (le recensement de 1831 en dénombre alors 5000) Oran, Constantine, Tlemcen, constitués en Nations juives autonomes les unes par rapport aux autres. Chaque communauté était sous la responsabilité d'un Chef de la Nation (moqaddem), lui-même responsable devant les autorités. Chargé de lever les impôts pour le compte du pouvoir, il administrait ses coreligionnaires avec l’aide des tribunaux rabbiniques qui rendaient la justice pour tout ce qui concernait les litiges entre Juifs. Mais lorsque les plaignants étaient juifs et musulmans, le jugement relevait des cadis[13] avec dans ce cas, quelle que soit la situation, la condamnation du Juif[14].

A côté de quelques familles de riches négociants, les Bacri, les Busnach, les Durand à Alger, les Amar à Oran, proches à leurs risques et périls du pouvoir turc local, la population juive d'Algérie dans l’ensemble très pauvre, est méprisée et humiliée quotidiennement, comme l’attestent tous les récits de voyageurs, d'ambassadeurs, qui se succèdent dans ces contrées aux XVIIIe et XIXe siècles. Charles-André Julien souligne « le mépris dans lequel les tenaient tous les autres groupements et les avanies dont ils étaient sans cesse victimes les amenèrent à une résignation qui n’avaient d’autres compensations que la confiance en Dieu et l’espérance de jours meilleurs. »[15] Assujettis aux Musulmans, tant sous le pouvoir des Arabes que sous celui des Turcs, ils étaient accablés d’impôts spécifiques, il leur était interdit de posséder une terre, de porter des armes, de monter à cheval, d’avoir des vêtements de couleur verte (ce qui aurait offensé les Arabes) ou rouge (ce qui aurait offensé les Turcs) ; c’était eux qui devaient dépendre les pendus, porter sur leurs épaules les riches musulmans lorsque la pluie rendait boueux les chemins, protéger jours et nuits les jardins des puissants lors des invasions de sauterelles, etc.

- Face à la modernité (1)

Les Juifs d’Algérie face à la modernité

La population juive d'Algérie est méprisée et humiliée quotidiennement, comme en attestent tous les récits de voyageurs, d'ambassadeurs, qui se succèdent dans ces contrées aux 18é et 19éme siècles[16].

C’est dans ce contexte global d’humiliation et d’oppression qu’il faut appréhender l’histoire des relations entre les Juifs d’Algérie et la France.

Dans cette histoire, plusieurs moments forts :

- 1830 : la conquête

- 24 octobre 1870 : le décret Crémieux

- 1871 : Mokrani et la révolte kabyle

- 1894 : l ’Affaire Dreyfus

- 1940-42 : Vichy

- les massacres de Sétif en 1945 et la guerre d’Algérie

- 1962 : l’Indépendance de l’Algérie

Cet attachement à la France, qui se manifeste lors du débarquement des troupes françaises en 1830, lors de la levée en masse pour la guerre contre les Prussiens en 1870, puis par la participation aux deux Guerres Mondiales, enfin par l’installation en France en 1962, est de fait antérieur à la conquête.

Tout au long des 16é et 17é, les puissances européennes, se disputent des comptoirs sur le littoral maghrébin. La France et l’Espagne sont deux puissances maritimes souvent en lutte, et la France d’alors ne peut accepter que l’Espagne s’installe en Algérie (à l’ouest, autour d’Oran en particulier). Or en 1390, puis en 1492 lors de l’Expulsion des Juifs d’Espagne, de nombreux juifs espagnols se sont installés en Algérie. Et ces juifs sont terrifiés à l’idée d’être à nouveau sous la domination des Rois Très Catholiques. C’est ainsi que jusqu’en 1962, les juifs d’Alger fêtaient “le Pourim d’Alger ”, commémoration joyeuse de l’échec du débarquement espagnol de Charles-Quint en 1541. Et les Juifs des régions côtières, à Oran spécialement, participèrent de même activement aux fortifications de la ville contre les troupes hispaniques.

Mais ils ne sont pas pour autant plus confiants dans les desseins de leurs voisins arabes : les mêmes juifs de la côte, qui redoutent l’arrivée des espagnols, conservèrent dans leurs traditions (ainsi que nous le rappelle Richard Ayoun) « le souvenir de la trahison des Arabes tlemcéniens qui avaient livré à ces mêmes espagnols toute la communauté en 1543 : une partie des juifs de la région furent faits prisonniers, vendus comme esclaves, d’autres furent amenés en Espagne où on les obligea d’abjurer. »

Dans ce contexte, la France apparaît déjà presque comme une puissance amie, puisque ennemie de l’Espagne.

Ces Juifs dhimmis comprirent vite que l’influence et la pénétration européennes signifiaient un affaiblissement des normes islamiques traditionnelles de la société et ne pouvaient donc qu’améliorer leur propre situation.

Pour les quelques grandes familles juives d’Alger qui ont fait fortune dans le commerce international, Marseille est dès le XVIIIe siècle un relais important dans le commerce du blé. Ces négociants juifs servent parfois d’intermédiaires dans le rachat des captifs chrétiens, parlent français, envoient leurs fils en France et en Italie. Les contacts se multiplient, y compris au niveau diplomatique avec le consulat de France : certains sont sous sa protection. Après les pogroms d’Alger et de Tlemcen en 1805, plusieurs familles juives d’Algérie[17] s’installent à Marseille[18]. En contact avec les Juifs de France, émancipés depuis la Révolution française (1791), soit quarante ans auparavant, ces Juifs d’Algérie subissent leur influence et aspirent à la même condition.

Comme le soulignent Manceron et Remaoun « la situation des Juifs français, pour qui le domaine religieux relevait dorénavant, comme pour les autres citoyens français, de la vie privée, et qui s’intégraient progressivement, non sans provoquer des réactions racistes à leur égard, dans la société française, leur avait semblé préférable au statut de dhimmi ».

- Face à la modernité (2)

Dès 1793,le Dey d'Alger autorise les familles Bacri et Busnach à prêter à la France du Directoire la somme de cinq millions de francs : cette dette, à laquelle s'en ajouteront d'autres contractées pendant les guerres napoléoniennes, n'est toujours pas remboursée en 1827,et constituera l'objet de la querelle entre le Dey et le consul de France, querelle qui dégénéra avec le coup d'éventail du premier au second, prétexte saisi par la France pour organiser le blocus du port d'Alger, puis la colonisation de l'Algérie.

L'arrivée de la France en Algérie en 1830 va être favorablement accueillie, surtout par les riches commerçants juifs de la côte, par la "bourgeoisie" juive au contact de l'Occident. Encore que très rapidement la puissance de ces gros commerçants va être mise à mal par l’arrivée de commerçants français : qui vont disposer de privilèges commerciaux qui les affaibliront.

Pour comprendre l’ascendant de la France sur la grande masse des Juifs d’alors, peut-être faut-il aussi insister sur ce que Richard Ayoun a nommé « leur rencontre sentimentale ». Le profond mysticisme des Juifs d’Algérie leur fait réinterpréter la venue des Français à la lumière de la sentence, prononcée quatre siècles auparavant, du Grand Rabbin Ribach — lui-même expulsé d’Espagne, après que sa famille l’eut été du Languedoc, auquel elle resta très attachée : « le verbe de Dieu arrive de France »[19]. Malgré les appréhensions des débuts de la colonisation, celle-ci serait-elle une providence pour « Israël » ? Serait-ce un dessein de Dieu, qui libérerait les Juifs tant du joug des Musulmans (aux Arabes étaient venus s’ajouter les Turcs) que de la terreur espagnole[20], permanente dans les villes côtières ?

D’autant que, dès l'acte de capitulation d'Alger de juillet 1830[21], la France s’engage à traiter sur un plan d'égalité tous les indigènes devant elle, et garantit leur liberté de culte et de travail: pour la première fois de leur histoire, les Juifs d'Algérie se trouvent traités sur un pied d'égalité avec les Musulmans, qui les toléraient comme minorité parmi eux, mais à condition qu’ils leur restent inférieurs.

Les premiers temps de la conquête virent les juifs devenir des sortes d’intermédiaires entre les colonisateurs et les Arabes, jouant le rôle d’interprètes en particulier, acceptant des missions dangereuses auprès des tribus.

Rien d’étonnant dès lors que pour les Juifs d'Alger d'abord, puis pour l'ensemble des Juifs d'Algérie, l'armée française incarne les principes de Liberté et d’Égalité : c'est à cette France là qu’ils s'identifieront avec passion.

La France, qui avait reconnu l'existence d’une Nation Juive en Algérie, ne pouvait maintenir ce paradoxe alors que le processus de l'émancipation des Juifs en métropole reposait sur la négation même du concept de nation pour les Juifs. Rappelons que les Juifs en France n'avaient pas été insérés par la Révolution sur une base communautaire, mais bien sur le credo en l'intégration individuelle, suivant la formule célèbre du comte de Clermont-Tonnerre : « Il faut tout refuser aux Juifs en tant que nation, et tout accorder aux Juifs en tant qu'individus. Il faut méconnaître leurs juges, ils ne doivent avoir que les nôtres ; il faut refuser toute protection légale au maintien des prétendues lois de leur corporation judaïque .Il faut qu’ils ne fassent dans l’état ni un corps politique ni un ordre. Il faut qu'ils soient individuellement citoyens »[22].

Là se trouvent résumés les principes et l’idéologie de l’émancipation des Juifs de France. C’est presque dans les mêmes termes que les communautés juives placées par la conquête de l'Algérie sous la souveraineté française posent à nouveau aux gouvernements de l'époque, mais aussi aux citoyens juifs de France, la question de « la place des Juifs dans la nation française ». A nouveau ces communautés apparaissent comme autant de foyers de particularismes qu'il faut éradiquer : si les Juifs de France sont devenus individuellement des citoyens de confession juive, comment d’autres Juifs sous administration française pourraient-ils rester collectivement membres d’une Nation, autrement dit d’un peuple particulier ?

- Face à la modernité (3)

L'évolution de la judaïcité algérienne s'inscrit dans ce contexte politique. Particularité de la colonisation pour les Juifs d’Algérie, elle fut l’œuvre conjointe des gouvernements de l'époque et des Juifs de France, citoyens français depuis 1791. En 1830, ces derniers se souviennent encore de l’image d’ » arriération » et d’étrangeté qu’offraient alors aux plus « émancipés » d’entre eux — les « Bordelais » essentiellement — les misérables Juifs d’Alsace et de Lorraine, qui parlaient mal ou pas, le français, qui dépendaient étroitement de leurs rabbins, qui semblaient loin de toute modernité. En 1830 déjà, les Juifs de France vivent les effets positifs de l’émancipation politique qui s’est accompagnée pour eux d’une profonde mutation sociale: ils envoient leurs enfants à l'école, ont abandonné leur « idiome » pour le français, se conforment presque en tout à la législation française[23]. Pour devenir citoyens, ils ont accepté de renoncer aux dispositions particulières concernant leur statut personnel. Le résultat est là: la jeune génération s’intègre rapidement à la société française. Une nouvelle bourgeoisie émerge, composée de membres de professions libérales et de fonctionnaires ; quelques-uns participent même activement à la vie politique. Aussi vont-ils reprendre à l'égard de leurs coreligionnaires d'Algérie le discours sur la « régénération » dont ils avaient été eux-mêmes l'objet. Regardant avec pitié et condescendance ces populations d’ » arriérés », leurs porte-parole publient articles, libelles et autres déclarations « sur l’état des Juifs d’Algérie, et sur les moyens de les tirer de l’abjection dans lesquels ils sont tombés »[24] (...).

La conquête par la France d’un territoire comportant une population juive aussi nombreuse ne pouvait en effet laisser les israélites français indifférents. Ressentaient-ils cette annexion d’une judaïcité encore traditionnelle, « à demi sauvage »[25] comme une menace latente pour leurs situations sociales à peine acquises ? S’étaient-ils intégrés à la société française au point d’avoir intériorisé l’idéologie « civilisatrice » qui sous-tendait en partie les conquêtes coloniales? Le fait est qu’ils se chargèrent de transformer cette judaïcité en lui imposant leur propre modèle.

Respectueuse de l’acte de capitulation, l’autorité militaire nomme dès 1830 un Chef de la nation juive, responsable devant elle. Choisi pour un an sur une liste de notables, il est cependant privé du droit de récolter l’impôt et dépend de l’autorité militaire en charge du territoire conquis, puis assez rapidement des intendants civils, puis des maires. Très vite, l’emprise des notables traditionnels sur les communautés juives diminue : dès 1831 et jusqu’en 1845, des conseillers municipaux, puis des adjoints juifs (dès 1835) aux maires des grandes villes sont nommés par le gouvernement militaire (deux à Alger, à côté de neuf adjoints musulmans). Le premier adjoint au maire est Judas Durand, nommé fin 1834, à qui succède en 1836 Saül Cohen Solal[26]. A partir de 1836 c’est l’adjoint juif au maire d’Alger qui est chargé des fonctions de Chef de la nation, avec droit de police et de surveillance des Juifs de sa ville : tout cela sous le contrôle étroit des autorités militaires (dont Bugeaud, violemment antisémite, maniaque de l’expulsion des Juifs d’Algérie, mais plutôt isolé dans son propre état major). Face aux multiples questions posées par l’administration militaire sur l’attitude à adopter vis-à-vis de tel aspect des coutumes des Juifs placés sous son autorité, le gouvernement s’adressa au représentant légal des Juifs en France, à savoir le Consistoire central.[27] Des questionnaires à l’intention des Juifs d’Algérie furent ainsi élaborés sur le modèle de ceux préparés sous Napoléon ; comme alors, ils portaient sur l’opinion ou les coutumes des Juifs d’Algérie quant au rôle des rabbins, à la polygamie, à la répudiation, aux mariages mixtes, à l’instruction, à l’usure, à la fraternité avec les Français.

- Face à la modernité (4)

Le changement le plus notable se fit lors de la réforme des tribunaux rabbiniques[28]. En Algérie, les rabbins étaient avant tout des dayanim, des Juges, et au début de la conquête le pouvoir confirma les attributions de ces tribunaux qui jugeaient toutes les causes, civiles et criminelles entre Juifs. Mais dès 1832 il est décidé que les prévenus pourront faire appel devant les autorités françaises ; en 1842 les rabbins n'exercent plus « aucune juridiction sur leurs coreligionnaires, lesquels sont exclusivement justiciables des tribunaux français ». Deux exceptions sont cependant prévues en ce qui concerne 1) les contestations relatives à l’état civil, aux mariages et aux répudiations et 2) « les infractions religieuses aux lois de Moïse » pour lesquelles les tribunaux français sont de fait incompétents. Les rabbins sont ainsi réduits de plus en plus au seul rôle d’experts religieux.

Pour l’administration française, le modèle consistorial doit s’imposer aux Juifs d’Algérie. « Mais restait le problème épineux de l’état civil des Juifs : ces derniers déclaraient naissances et décès, mais que faire dans le cas d’un mariage polygame ou d’un divorce (à un moment où il avait été supprimé en France...)? d’une union conclue devant le maire et dissoute par le rabbin? ou des mariages uniquement célébrés par l’autorité religieuse? Faudrait-il en venir à un état civil réservé aux seuls Juifs ? »[29]

Une mission d’enquête est diligentée par le Consistoire central de France[30] au printemps 1842 et son rapport déposé au ministère de la Guerre dès novembre de la même année. Les deux enquêteurs, le président du Consistoire de Marseille et un avocat, tout en soulignant que le processus de francisation est amorcé, ne se montrent pas tendres pour leurs coreligionnaires, encore moins pour le rabbinat local et proposent toute une série de mesures pour accélérer l’intégration : de l’interdiction du costume traditionnel au service dans la milice, en passant par la scolarisation des filles et des garçons, la participation à la colonisation rurale, la suppression des tribunaux rabbiniques, la nomination de rabbins formés en France. Ils soulignent l’intérêt politique que représenterait pour la France une transformation accélérée des Juifs d’Algérie : outre que la France émancipatrice ne peut traiter différemment les différents Juifs qui vivent sous son autorité, une rapide émancipation des Juifs d’Algérie ne peut-être qu’un exemple pour l’ensemble des indigènes, les deux groupes d’indigènes, Juifs et Musulmans, étant en contact permanent pour leurs affaires et par leur mode de vie.

Dès 1845-1847, la création, sur le modèle du consistoire napoléonien, d'un Consistoire algérien, siégeant à Alger, Oran et Constantine, entraîne la suppression de ce qui reste des institutions traditionnelles de la judaïcité algérienne. La notion de « Nation juive » est remplacée par celle de « culte israélite ». Les membres du Consistoire, laïcs et rabbins, pour beaucoup Juifs de nationalité française et originaires d’Alsace ou de Lorraine,[31] sont nommés par le ministère de la Guerre et doivent prêter serment devant le gouverneur général de l'Algérie ou son représentant, en jurant fidélité au Roi des Français et obéissance aux lois de son gouvernement. Ces « notables » sont chargés non seulement de l'organisation du culte mais encore et surtout d'une mission « civilisatrice » : le Consistoire d'Algérie doit maintenir l'ordre à l’intérieur des synagogues[32], encourager les Israélites à l'exercice de professions utiles et plus particulièrement des travaux agricoles, veiller à la scolarisation des enfants. A ce propos, dès 1834 tous les observateurs soulignent la présence d’enfants juifs à l’école « communale ». En 1836 on trouvera 140 garçons juifs et 90 fillettes juives scolarisés et seulement 40 garçons musulmans. Les débuts de la scolarisation avaient été confiés aussi à des congrégations religieuses : face aux tentatives de conversion, les parents retirèrent leurs enfants de ces écoles. Mais en 1872, un tiers de l’effectif scolarisé à Alger, soit 500 jeunes filles juives, sont scolarisées dans des écoles chrétiennes.

Des « écoles françaises juives »sont créées pour les filles dès 1837, ainsi que pour les garçons, où à côté d'un enseignement religieux juif doit être développée l'étude de la langue française[33]. Mais, sans aucun cours de religion, en 1878, à Alger l’École de la Ligue de l’enseignement fait « cohabiter harmonieusement 140 élèves, dont 90 recensées comme catholiques, 34 comme israélites et 16 comme protestantes ! »[34]

- La nationalité française (1)

L’acquisition de la nationalité française : un processus par étapes

L’ordonnance de 1845, qui réduit la religion juive au culte synagogal et ouvre la voie aux transformations majeures qui suivront, reste muette sur l’acquisition de la citoyenneté.

Mais dès 1848 la Seconde République fait étudier un projet d’accès à la citoyenneté des Juifs d’Algérie, mais qui restera sans suite. En 1851 Joseph Cohen, un des deux rédacteurs du rapport de 1842, écrira : « à cette date les Israélites algériens n’avaient conservé de leur législation nationale que les dispositions relatives au statut personnel. Sur toutes les autres matières, ils avaient été contrairement aux Musulmans entièrement assimilés aux Français d’origine ».[35] Ultime étape de la mainmise des Juifs de France sur ceux d’Algérie, le Consistoire Algérien est placé dès 1862 sous la surveillance du Consistoire de France qui se transforme en Consistoire de France et d'Algérie.

Malgré l'hostilité de certains militaires[36] et, de plus en plus, des colons[37], c'est ce processus engagé alors qui aboutira en 1870 à la naturalisation collective des Juifs d’Algérie : avec le soutien de leurs nouvelles élites francisées, des Juifs de France et, progressivement, des libéraux, des francs-maçons et des républicains tant en métropole qu’en Algérie, une campagne pour l'émancipation des Juifs d'Algérie par l'acquisition de la citoyenneté française s'engage en France autour d’arguments force mêlant psycho-ethnologie sommaire et pragmatisme : les musulmans demeuraient hostiles à la France alors que les Juifs l'avaient accueillie comme libératrice ; en tant que citoyens, ils renforceraient la présence française en Algérie, et « leur aptitude admirable à assimiler les principes de la civilisation qu’on leur apporte »[38] leur ferait accepter (contrairement aux Musulmans et en dépit de l’opposition de la grande majorité de leurs rabbins) la perte de leur statut personnel. A nouveau les Juifs de France étaient présentés comme modèle : n’avaient-ils pas trouvé, lors de leur émancipation, la solution à ce dilemme en s’appuyant sur l’adage talmudique : Dina de malkhuta dina (la loi du pays est la loi).

De fait, les différentes ordonnances édictées par la France rendent la situation administrative des Juifs matériellement inextricable. Ils étaient tiraillés entre statut personnel et statut civil, les affaires qui les divisaient quant aux successions, aux mariages etc., encombraient les juridictions civiles puisque les tribunaux rabbiniques ne pouvaient plus les traiter, tout en continuant à le faire: « ayant perdu leurs instances juridiques traditionnelles contrairement aux musulmans, les Juifs sont devenus justiciables devant les tribunaux français, mais comme ils sont restés indigènes rien ne les empêchait en principe de pratiquer la polygamie, le lévirat, le divorce et autres coutumes conformes à la tradition juive mais non reconnues par le droit français auxquels ils sont tenus désormais de se soumettre. Ce qui donne lieu à d’innombrables recours juridiques dont certains seront plaidés par l’avocat Adolphe Crémieux.»[39]

Ce dernier, avocat, républicain, homme de gauche, grand dignitaire de la franc maçonnerie, est emblématique de la trajectoire de ces Juifs de France émancipés par la Révolution. Membre du Gouvernement provisoire de la Seconde République (1848-1851), puis proche de Gambetta[40] dont il sera le ministre de la Justice dans le Gouvernement de Défense nationale de la Troisième République (1870-1871), il est chargé par le Second Empire de l’élaboration de réformes pour l’Algérie (1858). Toute sa vie il sera à la pointe des combats pour la défense des opprimés : farouchement engagé dans la lutte pour l’abolition de l’esclavage (il signe le décret d’abolition en 1848), il défend les Juifs accusés de meurtre rituel à Damas en 1840, se mobilise au moment de l’Affaire Mortara (1858) contre les conversions forcées. Avec d’autres, il est à l’origine de l’Alliance Israélite Universelle dont le but est de diffuser auprès des populations juives les plus misérables à travers le monde, la culture et les valeurs républicaines françaises.

La population juive d’Algérie poursuit quant à elle sa « Marche vers l’Occident »[41]. L’instruction « donnée en français dans les écoles israélites sous la surveillance des Consistoires, ne cesse de moderniser les nouvelles générations, en dépit parfois de leurs familles et des rabbins… des progrès notables dans leurs conditions de vie, dans le développement de la médecine ont permis leur essor démographique: renforcés par des émigrants du Maroc et de la Tunisie, ils sont 28000 en 1861, presque 34000 au recensement de 1866, sur une population totale de 2 650 000 musulmans et 226 000 européens. »[42]

Ces mutations ne se firent pas sans heurts. Alors que les Juifs de France les regardaient avec condescendance, les Juifs d’Algérie acceptaient fort mal leur emprise. Et plus d’un rabbin formé en France dut abandonner son poste, las du rejet des fidèles et de leurs préférences pour les rabbins locaux : ainsi Netter, premier grand rabbin français de Constantine, dût être rappelé en métropole.

Les conflits furent fréquents et la population manifestait peu de sympathie pour ces Juifs de France qui leur semblaient si peu juifs et qui se permettaient de leur donner des leçons. Pour les Juifs d’Algérie, la France, entité abstraite et idéalisée, les avait libérés et ils l’aimaient. Leurs rapports avec leurs coreligionnaires de France qui s’étaient donnés pour mission de les « civiliser » furent, eux, plus ambivalents[43].

Le processus de marche vers la citoyenneté pleine et entière s’accélère à partir de 1858, avec la nomination de conseillers généraux juifs en Algérie : à partir de ce moment débute vraiment une action politique généralisé. En 1860, Napoléon III fait une visite officielle en Algérie, et reçoit les doléances des uns et des autres. En 1865, un sénatus-consulte ouvre la possibilité d’acquérir la nationalité française à tous les indigènes, Musulmans et Juifs. « Sujets » français, les uns et les autres restent cependant exclus de l’exercice des droits civils et politiques, réservés aux citoyens. Sans leur accorder collectivement la citoyenneté française, la loi leur permet de la solliciter individuellement, mais à condition de renoncer à leur statut personnel. Concrètement, le maintien et la reconnaissance du statut personnel (mariages, divorce, polygamie, lévirat, héritages)portent en faitla reconnaissance d’une communauté et d’individus définis juridiquement et politiquement par leur appartenance religieuse, dans un système qui n’entend connaître en principe que l’individualisme républicain : maintien qui est une façon d’exclure de la citoyenneté[44].Le statut personnel est ainsi un marqueur de la différence entre les colonisateurs, citoyens, et les colonisés, en l’occurrence les Juifs : ceux-ci sont membres d’une « communauté religieuse », notion ambiguë, abolie par la Révolution et que la situation coloniale fait à nouveau émerger.

- La nationalité française (2)

Le senatus consulte n’eût d’ailleurs guère de succès : entre 1865 et 1870, seuls 144 Juifs acquièrent la citoyenneté française. De fait, la procédure est longue et compliquée pour cette population qui, dans son ensemble, malgré l’amélioration notable de ses conditions de vie, est loin d’être encore alphabétisée en français. En outre, comme le souligne Michel Abitbol, « contrairement à leurs coreligionnaires de France qui n’avaient pu bénéficier de la liberté de culte qu’après leur émancipation, eux mêmes en avaient toujours joui », et la nouvelle loi allait plutôt dans le sens d’une restriction accrue de leurs droits en la matière [45]. « A vrai dire, écrit Charles-André Julien, comme les musulmans eux mêmes, les Juifs ne désiraient pas exécuter une démarche personnelle qui eût passé à leurs yeux, et plus encore à ceux de leurs coreligionnaires comme une forme d’apostasie, une renonciation à la loi mosaïque ».[46]

Pourtant la naturalisation collective est à nouveau revendiquée tant par les milieux républicains de gauche que par les notables juifs de France et d’Algérie. Dès mars 1870, le ministre de la Justice et chef du dernier gouvernement de l’Empire, Émile Ollivier, se montre favorable à un décret de naturalisation collective, impliquant l’abandon du statut personnel (ou de ce qu’il en reste), mais laissant durant un an la possibilité à tout naturalisé de ne pas accepter personnellement la mesure. Mac Mahon, Gouverneur général, après avoir consulté les autorités compétentes, se déclare favorable au projet Ollivier à condition de supprimer la possibilité du rejet.

Adolphe Crémieux, qui ne se faisait pas d’illusions sur la force de la résistance religieuse de cette population, s’exclama devant le Corps législatif : « ne leur dites pas : soyez français si vous le voulez, car volontairement ils n’abandonneront pas la Loi de Dieu »[47]. Il fallait donc leur imposer la citoyenneté par une loi.

En septembre 1870, Gambetta proclame la République et le Gouvernement de la Défense nationale, dans la perspective du siège de Paris, envoie une délégation à Tours , et charge Crémieux, devenu son ministre de la Justice, de promulguer les décrets renforçant les pouvoirs civils et assimilant l’Algérie à la France. Ces décrets, datés du 24 octobre 1870, vont dans le sens de ce que réclament les colons (la fin du régime militaire) mais ne satisfont pas plus ces derniers que les Arabes, lesquels craignent avec raison d’être livrés sans limite à leur appétit (expropriation des terres, etc.). Parmi ces décrets, le dernier concerne la naturalisation collective des juifs d'Algérie. Il stipule : « les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français : en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret réglés par la loi française ; tous droits acquis jusqu'à ce jour restent inviolables. Fait à Tours le 24 octobre 1870 ». Ce décret, qui reprend la position de Mac Mahon, malgré les quatre signatures qu’il porte[48], sera connu sous le seul nom de » décret Crémieux ».

Ce à quoi avaient pensé et travaillé tout au long des quarante ans depuis la conquête les différents gouvernements sous la Monarchie (Louis-Philippe), la République (1848), l’Empire (Napoléon III), fut donc réalisé par le premier gouvernement de la Troisième République, par une équipe de républicains de gauche. Au total, ce sont 34.574 Juifs qui deviennent citoyens français[49], soit, d’après le recensement de 1866, 13,5% de la population non musulmane de l’Algérie[50]. Présents surtout dans les villes, les Juifs représentaient là en moyenne 20% de l’électorat non musulman, et leur poids électoral pouvait faire changer les majorités et renforcer le camp républicain. S'il y eut quelques défections, surtout de familles de l'arrière pays qui préférèrent passer en Tunisie ou au Maroc par peur d'une déjudaïsation entraînée par les lois françaises, il y eut aussi installation de familles juives de ces deux pays.

Quelles auraient été les conséquences éventuelles d’un refus collectif des Juifs d’Algérie d’abandonner leur statut personnel ? De toutes les façons on ne leur demanda pas leur avis. Et si certains le donnèrent « avec leurs pieds » en quittant le pays, le plus grand nombre resta sur place, subit les nouvelles lois avant de les accepter pleinement. Ne bénéficiant pas jusque-là des droits politiques et civiques alors que leurs propres droits religieux étaient chaque jour un peu plus réduits à la portion congrue, le décret les fit passer de « sujets français » ou « Français indigènes », c’est-à-dire Français de seconde zone, au statut de Citoyen, responsables devant la loi civile française.

Mais le décret Crémieux « fit » des Français aussi pour augmenter la présence française en Algérie[51], à un moment où la France, en plein chaos, ne pouvait se permettre de dégarnir ses troupes sur le sol national pour les envoyer dans la colonie également en proie à des désordres socio-politiques. La puissance coloniale avait besoin de soldats sur place, la République naissante avait besoin d’un électorat qu’elle supposait favorable. Toutefois le décret faillit être abrogé par le gouvernement Thiers dix mois après sa promulgation[52], sous la pression conjuguée d’une partie de l’armée qui craignait ses effets sur les masses arabes et des mouvements antijuifs dont ce sera désormais le principal cheval de bataille. Mac Mahon s’opposera à l’abrogation que semble-t-il un groupe d’officiers juifs de l’armée française soutenait.[53]

Le décret Crémieux fut cependant maintenu, assorti, concessions à ces mouvements, de la clause de l’indigénat qui excluait de son bénéfice les Juifs venus des pays limitrophes, et du délai de déclaration, très court(trois semaines) dont le but était d’écarter un maximum de juifs de la citoyenneté.

L’objectif a été manqué.

- Conclusion

CONCLUSION

Français malgré tout

Malgré cet antisémitisme ambiant parfois violent, citoyens français, les enfants juifs d'Algérie sont scolarisés, à partir de 1881 date des lois de Jules FERRY, dans l'enseignement public, ils sont recrutés dans l'armée, combattent pendant les guerres de 14-18 et de 39-45, investissent la fonction publique, électeurs, et élus, ils participent à la vie politique du pays.

Malgré plus tardivement, le pogrom d’août 34 à Constantine, durant lequel pendant deux jours l’armée et la police française laissèrent des Musulmans massacrer des familles juives, c’est à dire des citoyens français, sans intervenir [54], malgré Pétain et l'abrogation du décret Crémieux dès 1940 (vieille revendication des "antijuifs" depuis 1870), malgré cela, les Juifs d'Algérie dans leur "marche vers l'Occident", marche choisie de façon délibérée, continueront de faire confiance à "leur France", celle du progrès social, celle du Front populaire pour qui ils semblent avoir voté massivement, celle des idéaux de la Révolution française, celle qui les avait libérés de l'oppression : et plus de 90% d'entre eux (100 000 sur 120 000 environ) opteront pour la France en 1962.Pour la première fois dans l'histoire juive, des Juifs ont quitté massivement un pays[55], non pas parce qu'ils y étaient persécutés en tant que tels, mais parce qu'ils avaient considéré leur destin lié à celui des Français qui partaient. C'est comme Français, de sensibilité politique radicale ou socialiste[56] qu'ils réagirent pendant la guerre d'Algérie, conscients des humiliations ressenties par les musulmans mais inquiets de leur sort dans une Algérie musulmane d'où serait partie la France. Contrairement aux autres Français d'Algérie qui dans leur majorité s'opposèrent toujours, et jusqu'à la fin, à une amélioration sensible de la condition des Arabes, en particulier en ce qui concernait leur représentation politique dans les différents collèges électoraux, les Juifs, par le biais de leurs organes de presse locaux, par les prises de position publiques de certains d'entre eux, s'engagèrent par exemple pour l'application du projet dit Blum/Violette, tentative parmi d'autres pour permettre une plus juste répartition des pouvoirs entre français et musulmans : en vain...

Pendant la Guerre d’Algérie, une minorité rejoignit le FLN, une minorité rejoignit l'OAS. Mais la majorité, inquiète, déchirée entre le refus des injustices faites aux Algériens, et le désir du maintien de la France en Algérie, subissait les "événements". C'est en tant que Français qu'ils quittèrent l'Algérie, c'est en tant que Français rapatriés qu'ils seront accueillis en France, partageant alors avec l'ensemble des rapatriés d'Algérie l'incompréhension, le désaveu, les qualificatifs de "colonialistes" et de « fascistes » de la part des Français métropolitains, parmi lesquels les Français juifs d’origine ashkénaze...

“ Colonialistes" pour les Français de métropole, ils seront considérés, et jugés comme "traîtres" en Israël, par un “tribunal ” de personnalités de tous bords, réuni pour apprécier la conduite de cette diaspora qui n'avait pas choisi l'alya...

Pour une fois d’accord avec ces Israéliens, les Algériens, dans leurs publications officielles et/ou universitaires, entonneront eux aussi le chant de la trahison des Juifs d’Algérie, qui avaient jusqu’au bout accepté le décret Crémieux[57] et revendiqué leur citoyenneté française…

Joëlle Allouche Benayoun

- Notes

[1] En l'occurrence, comme le rappelle avec humour le Grand Rabbin SIRAT (par ailleurs premier Grand Rabbin de France à être né en Algérie) "ils sont tout simplement passés d'un département français à un autre"...

[2] Ainsi du Rabbin Isaac Tama, qui fonde la première synagogue des « français » avant 1835, où il y a des « messes en musique » (Le Moniteur algérien)

[3] Suite aux ordonnances de novembre 1845

[4] Ce n’est pas vrai pour tous : ainsi les Juifs d’Alger accueillirent avec joie l’armée française, et participèrent au bal de Clausel dés octobre 1830 .De même, les Juifs de Tlemcen ont participé à la défense de la ville assiégée par Abd el Kader

[5] Essentiellement jusqu’en 1870, pour les naissances et les décès, les mariages ne faisant jusque là l’objet d’aucune obligation. Pendant longtemps il y aura une sous déclaration des naissances.

[6] En hébreu GER signifie converti

[7] Histoire de l’Afrique du Nord, de la conquête arabe à 1830, Payot 1975, page 21. Cf. chapitre VII « Vues d’ensemble » : « ...c’est le judaïsme, en supposant que la Kahina fût juive, qui sur le plan doctrinal s’est heurté à la religion nouvelle et lui a victorieusement résisté, puisque les communautés juives autochtones ont subsisté jusqu’à nos jours, alors que les chrétientés autochtones finissaient de disparaître à la fin du XIIe siècle » (p. 303).

[8] Féminin de Kohen : la prêtresse.

[9] Il en reste une trace dans certains noms de famille conservés jusqu’à nos jours : Sarfati (le français), Narboni (de Narbonne)

[10] La dhimma organise en fait l’incapacité juridique du non musulman. Dans les faits, les Juifs ne peuvent se défendre face à un musulman, ils ont interdiction sous peine de mort de lever la main sur un musulman

[11] Gilles Manceron et Hassan Remaoun, dans D’une rive à l’autre. La Guerre d’Algérie, de la mémoire à l’histoire, éd. SYROS.

[12] Ces chiffres sont bien sûr des estimations. Ils seront environ 43.000 en 1870 au moment de devenir français (déclaration de Crémieux devant le Corps Législatif en juillet 1870), 96.000 en 1913, 120.000 en 1962.

[13] Juges musulmans.

[14] Du fait de son incapacité juridique, le témoignage d’un Juif contre un musulman était irrecevable.

[15] Histoire de l’Algérie contemporaine, p. 13. Le même poursuit « l’isolement des communautés juives d’Algérie et l’ignorance de la plupart de leurs membres entraînèrent une dégradation, sinon de la piété, du moins des croyances contaminées par les superstitions locales ».

[16] Cf. chapitre “la communauté juive ”, in Julien, ouv.cité

[17] Une centaine de personnes d’après Philippe Danan

[18] D’autres s’installeront à Livourne (Italie) . Le pogrom d’Alger a coûté la vie à près de 5% de la population juive.

[19] Cité par R.Ayoun

[20] Cf. J.F Schaub Les Juifs du Roi d’Espagne. Oran 1509-1669, Hachette 1999

[21] Cf. Pinson de Ménerville, Dictionnaire de la législation algérienne, code annoté des lois, ordonnances, décrets et arrêtés, Alger, Bastide,1867, Tome 1, 1830-1867.

« 5 juillet 1830, Capitulation : « convention entre le général en chef de l’armée française et son Altesse le dey d’Alger :… « L’exercice de la religion mahométane restera libre. La liberté des habitants de toutes les classes, leur religion, leurs propriétés, leur commerce et leur industrie ne recevront aucune atteinte. Leurs femmes seront respectées. Le général en chef en prend l’engagement d’honneur »

[22] Cf. Comte de Clermont-Tonnerre, « Discours » dans Archives parlementaires, Assemblée nationale, Tome X,P.756, séance du 23 décembre 1789.

[23] Pour le mariage il faudra attendre encore un peu. On trouve dans les archives des rappels à l’ordre postérieurs à 1870).

[24] Titre d’un article des Archives israélites, suite au Rapport Altaras/Cohen, in Simon SCHWARZFUCHS, Les Juifs d'Algérie et la France (1830-1855) Jérusalem, Institut Ben-Zvi 1981.

[25] Idem. Le Grand Rabbin d’Alger parle dans un den ses rapports, d’ « une population à peine sortie de la barbarie »…

[26] Cf. Le Moniteur algérien

[27] Lui-même par ailleurs déjà renseigné et documenté sur cette population par les officiers et soldats juifs qui servaient dans l’armée d’Afrique ainsi que par les voyageurs qui commençaient à sillonner le pays.

[28] cf. Schwarzfuchs

[29] S.Schwarzfuchs, Le modèle consistorial en Algérie. La réforme de la religion (p.73-90) in Trigano, 2003. Un état-civil spécifique des Juifs sera mis en place presque partout entre 1836 et 1870

[30] Mission Altaras/Cohen.

31] On relève toutefois les noms de Lazare Levi-Bram et Messaoud Migueres à Alger, Abraham Senanés et Abraham el Kanoui à Oran.

[32] A Alger une douzaine de petites synagogues sont détruites (cf. Thèse « Les Juifs d’Alger en 1830 » Philippe Danan, Paris VIII, décembre 2007): outre la réorganisation de la ville, l’idée est de limiter les lieux de culte juifs pour mieux surveiller les fidèles et contrôler les recettes du culte.

[33] Sur ces questions, cf. les travaux de Philippe Danan.

[34] Jean-Paul Martin, «L’émergence des Ligues de l’Enseignement en Europe, de la tentation cosmopolite à l’invention de la laïcité (1864-1876) » in L’intelligentsia européenne en mutation 1850-1875, Problèmes d’histoire des religions, Éditions de l’Université de Bruxelles, 9/1998.

[35] M.Winock, La France et les juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil,2004, p. 68.

[36] Julien, o.c. p. 13 « les soldats et les officiers de l’armée d’Afrique ne se rendirent pas compte de quel poids pesaient sur eux des siècles d’oppression et d’avilissement; la littérature militaire est beaucoup plus dure, à tout le moins plus méprisante à l’égard des Juifs que des Arabes »

[37] Favorables dans un premier temps au projet de citoyenneté collective. Mais ils méprisaient généralement « les indigènes », tous les indigènes. Et donner la nationalité française à une partie d’entre eux, qui plus est la plus méprisée, pouvait préfigurer d’étendre ce droit à tous : ce qu’ils refusaient. Sur toutes ces questions, voir les travaux de Geneviève Dermenjian

[38] Michel Abitbol, 1999 (p. 156-158).

[39] Michel Abitbol, op.cité, p.162

[40] Il fait partie de ces « hommes de Gambetta, juifs venus du sud », cf. Patrick Cabanel, Juifs et Protestants, les affinités électives, Paris Fayard 2004.

[41] André Chouraqui, PUF 1952.

[42] Winock , o.c. p. 68-69.

[43] cf. Schwarzfuchs

[44] Citoyenneté dont seront de facto exclus les Musulmans que l’on ne reconnaîtra qu’à travers leur statut religieux.

[45] Par exemple en ce qui concernait la polygamie, la répudiation, les héritages.

[46] Quant aux 2 millions de musulmans d’alors, « loin de jalouser le sort des israélites, ils ont eu la crainte de le partager » souligne Charles-André Julien (1964).

[47] C-A Julien, o.c. p. 467

[48] Celles de A. Crémieux, L. Gambetta, A. Glais-Bizoin, L. Fourichon, cf. Michel Abitbol, la citoyenneté imposée: du décret Crémieux à la guerre d'Algérie (in Birnbaum p. 196-220).

[49] En 1791, 40.000 juifs l’étaient devenus en France.

[50] Ce recensement dénombrait alors 226.000 européens, dont 140.300 français et 85.700 espagnols, italiens, maltais, plus quelques allemands et suisses.

[51] Il fut suivi en 1889 de décrets de naturalisations collectives, qui « firent » français pour des raisons démographiques et politiques (les étrangers étaient aussi nombreux dans la colonie que les Français) quelques milliers de maltais, espagnols, italiens et autres migrants.[cf. note 31] Ces naturalisations pourtant plus importantes en nombre (environ 100.000) ne provoquèrent ni émoi particulier, ni rejet de la part des colons qui avaient estimé eux, et eux surtout, « la fierté musulmane » bafouée par le décret Crémieux.

[52] Décret Thiers-Lambrechts, octobre 1871

[53] Registre des délibérations du Consistoire central (cf. Philippe Danan).

Ce même Consistoire central qui se désolidarisa en partie de Crémieux à cette occasion :il choisit de rappeler alors une de ses lettres de 1869 dans laquelle il écrivait au ministre « les Juifs d’Algérie sont indifférents à leur nationalité »….

[54] Robert Attal les émeutes de Constantine éd.Romillat, 2003

[55] en l'occurrence, comme le rappelle avec humour le Grand Rabbin SIRAT (par ailleurs premier Grand Rabbin de France à être né en Algérie) "ils sont tout simplement passés d'un département français à un autre"...

[56] de sensibilité, pas vraiment de culture : les Juifs d'Algérie dans leur grande majorité votaient à "gauche" sentimentalement, parce que la gauche les avait parfois soutenus contre les antisémites. Il n'y avait pas là de tradition ouvrière de luttes, comme par exemple dans les bastions socialistes de la région Nord de la France. Mais une adhésion sentimentale et/ou intellectuelle.

[57] cf. MANA Mohamned Algerian, Moslem-Jewish relations : a historical overview El Tawassol, Revue des sciences sociales, Université de Annaba, Algérie, n°4, juin 1999 (pages 20-27)

Les articles de LJ